どうも脱線おじさんです。

応用情報技術者を1発合格した経験を元に午後対策についてまとめてみました!

合格体験記もございますので、あわせてご覧ください。!

それでは本題に触れてまいります。

動画版

動画で流し見したい方はこちらをどうぞ~

目次

本記事の目次です。

自己紹介

私の自己紹介はスライドの通り。

詳細は下記の記事にてまとめてあります。

対策スケジュール

まず前提条件として、応用情報技術者の試験対策の全体スケジュールについて。

私が実際に取り組んだ流れはスライドのタイムテーブルの通りです。

午後対策の前に、前提知識を午前対策で覚えていき

ある程度慣れてきたら午前過去問の演習と並行して、なるべく早い段階で午後対策に着手していくのがポイントです。

この記事では以降、こちらのスケジュールで取り組むことを前提に解説していきます。

いつから始める?

いつから始めるべきかという点について。

結論、最低でも試験1ヶ月以上前からは午後対策はしなければ間に合いません。

なんでかというと、1日2問以上解いて、長期継続的に長文問題に読み慣れていくという方法が最も有効な対策法であると考えているからです。

どうしても仕事等の関係上、土日にまとめて解くことになりがちですが

土日をメインに長時間、午後対策をするというのは挫折の元ですので危険です。

そもそも午後対策は暗記や計算力よりも、集中力・思考力を問われる内容ですから

長時間やろうとすると途中で、集中力に限界がきて、鍛えるべき記述力が身に付きません。

よって、平日も1-2問ほどで良いから解いていくように学習していくのがおススメです。

1-2問ほどで良いなら問題演習と解答解説の確認も1-2時間で終わるので平日でも時間管理をしていけば可能な範囲だと思います。

選択科目の選び方は?

午後に選択する科目はどのように選ぶか、という点について。

単純な回答になりますが、午前対策の問題演習を通して

得意な科目の中から直感で選択します。

あとは実務経験がある科目があるなら、選んだ方がいいです。

経験ベースで記述問題も対応しやすいので、問題の意図が分からなくても経験ベースで何か記述すれば部分点が取れますからね。。

対策をする科目の数は6科目がベターだと思います。

試験では5科目を選択して解答していきますが、そのうち1科目は予備科目となるということですね。

どうしても回によって、簡単な科目と難解な科目が出てブレが生じます。

その為の対策予備として1科目だけ余分に対策しておくという方法です。

それ以上に予備科目を用意しても、試験時間中に、どれがアタリ科目か判断する時間は無いので

割り切って対策する科目は6つだけに決め撃ちした方がいいです。

6科目選んだら、エクセルなどでリストを作り、どこまで過去問演習をしたか見える化していくとモチベーション継続にもなるのでおススメです。

対策法の流れ

午後対策の流れとしては、おおまかにこちらの3ステップの取り組みがおススメです。

第1に、応用情報午後試験の重点対策という本で午後対策の選択する科目を全部解くことです。

ダウンロード特典で紙に載ってない過去問の問題解説もあるので、そちらも含めて解きます。

第2に、重点対策にない過去問を過去問道場で解きます。

過去問道場は午前対策で有名な無料学習サイトですが、午後対策も載ってますので利用しましょう。

無料サイトですが、午後対策の解説も「なぜこの記述なのか」について丁寧に触れているので対策に必要な知識が網羅されております。

第3に、合格教本などの分厚いテキストを用意して見直しができるとバッチリです。

ある程度午後対策をしたら、知識の穴や理解不足である分野が見えてくると思いますので

そういった箇所を洗い出していき合格教本などで再確認して理解を深めていきます。

問題演習の仕方

実際に過去問演習をしていくときのやり方についてですが

第1に、本文から読み進めていきます。

第2に、本文中に下線・穴埋め・記号等が出てきたら問題文に移動して問題を解きます。

この時、問題を解くにあたって下線部や穴埋めなどの論点より前の文章と、論点の直後の文言だけ加味して解答します。

経験則ですが、下線部や穴埋めなどの論点より前に、前提条件や解答のためのヒントが書いてある可能性が非常に高いです。

反対に下線部や穴埋めなどの論点などの論点より後ろに、そういった解答のヒントが書いてある可能性は低いです。あったとしても直後の文章までが大半です。

よって、問題を解く時は論点より前の文章と、論点より直後の文言に注意して解答をします。

第3に、解いたら即座に解答解説を確認します。

本番の試験のように最後まで解いてから解答を見るというのは、非効率だと思ったので私はこのやりい方で問題演習はやりました。

あくまで午後試験に慣れるための対策ですので、本試験ベースで解いて時間を測るといったことは最初からする必要はないということですね。

繰り返しになりますが、午後対策は集中力と思考力を鍛えるのが重要ですので

自分の集中力がある時間にガッツリ取り組みます。

惰性でダラダラ解いても意味がないので注意です。

記述のコツ

記述のコツについて、元エンジニアの私の意見です。

原則、本文中の文言を切り抜いて、題意に沿った表現に変えて記述をするのがベターです。

逆に工夫を凝らしてアレンジをしすぎると博打な気がします。

これは憶測ですが、記述中に特定のワードやフレーズが入ってるか入ってないかで部分点を加味するというやり方は公平なのでありえる話ですよね。

ということは本文とは離れた表現をすると、そういった部分点が貰えなくなる可能性があります。

また実務経験に則った独自表現も博打な気がします。

加点となる可能性もゼロではありませんが、経験を元にした記述を要求するほどハードルの高い記述を応用情報では求めてはきません。高度区分だと少しは話が変わってきそうですが。

実務経験を元にした記述は、本文だけでは正解が読めない時の最終手段かつ悪あがきの時に使うくらいに考えておいた方がいいです。

また、記述に関しては問題を解くたびに、記述の根拠が本文のどこに配置されていたかを都度確認するのも大事です。

何パターンも確認していくと、どういった構成で記述のヒントが書かれているかが分かります。

試験当日の科目選択判断

試験当日の科目選択の判断ということで

私は予備科目を1つ用意し、合計6科目の対策をすべきとお話致しました。

そこから当日はどう判断するべきか、振り返りをした上での意見を述べさせていただきます。

ずばり、得意そうなテーマの科目を選ぶに尽きます。

これはどう判断するかというと、出題文冒頭の10行ほどをザっと読んでいくと分かります。

もう少し判断材料が欲しいなら図や表をザっと見ても良いです。

あと、記述方式の問題数が多いとビックリして敬遠しがちですが、そこで判断はしない方が良いです。

意外と記述は簡単で、本文のコピペをするだけのハッタリだったりします。

反対に選択肢問題の方が、「正しい組み合わせ」「正しいものを全て」選べといった、完全に理解してないと部分点すら貰えないパターンも全然あります。

前半の問題が難しいだけで、後半は易しいといったパターンもあります。

以上の事から、選択候補の科目のアタリハズレを判断するには最後まで読まないと分かりません。

当然、そんなじっくり選択科目を吟味する時間はありません。

結局、ある程度は決め撃ちで科目を選んで解くのが合理的です。

多少の運要素が、どうしても付きまとってしまうのは仕方がないです。

感想

応用情報午後試験の感想です。

午後試験は自分の得意なテーマが出題されるかどうかでブレるので運要素が高いです。

私は1発合格しましたが、運が良かったと思います。

絶対に1発合格できるレベルまで対策するとキリがないです。そこまでやろうとするなら、応用を通り越し高度区分のレべルになってしまう気がします。

特に気になったのは芋づる式で失点する要素が高い点です。

前半の問題の正解を前提とした出題があると、

前半で正解できないと全滅といったパターンもありえます。

例えば前半の問題が選択肢式で、

後半の問題が選んだ選択肢の根拠を記述するといったパターンですね。

こういう事故が多発する試験なので、諦めずに2-3回受験して合格を狙うという計画でも全然良いと思います。

以上、応用情報技術者の午後試験対策のまとめでした!

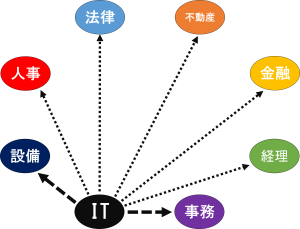

また上図を目安に、他カテゴリの資格勉強も検討してみてください!

以上になります。読了ありがとうございました。

読者の皆様の合格をお祈り申し上げます!!