どうも脱線おじさんです。

マイナンバー実務検定2級の勉強法について、まとめてみました!

私が実際に合格した後に、「これが最適解だったな」と感じた経験を元にまとめております。

「1発で合格したい、効率よく勉強をしたい」という方は必見です!

それでは本題に触れてまいります。

動画版

動画で流し見したい方はこちらをどうぞ~

目次

本記事の目次です。

自己紹介

私の自己紹介はスライドの通り。

詳細は下記の記事にてまとめてあります。

試験概要

試験概要 1/3

マイナンバー実務検定は名前の通り、マイナンバー法を中心とした知識証明ができる民間資格となっていて

関連知識として、個人情報保護法や住民基本台帳法等の知識も問われる試験となってます。

近年のコンプライアンス重視により、今後もマイナンバー法の重要性は増していくことが間違いなく

資格試験というくくりで言うなら、マネジメント要素の強い資格や情報処理試験においても

管理するデータに対する教養を問われる比率が高まっているので、関連資格も多いです。

実際、私がいたIT企業でもマイナンバー実務検定は合格すると褒賞金が貰える資格でしたので、受験したという経緯がございます。

勉強していて分かりましたが、マイナンバーは個人情報の一部ですので

マイナンバー法の派生元となるのは個人情報保護法です。よって関連資格である個人情報保護士と非常に試験範囲が重複しているということが言えます。

試験概要 2/3

受験資格は特になくて誰でも受験できます。

試験は年に4回で、そのほかCBTでも随時開催されるように変化が進んでるようです。

試験時間は90分で、見直し時間は限られてましたね。

その理由が、出題形式でしてマークシート方式なんですけど

60問とそこそこの出題量にも関わらず、結構細かく文章を読まないと解けない問題が多いので時間gなかかってしまうという点にあります。

試験概要 3/3

合格基準は70%の正解となっております。あまりにも難しいと調整が入ることもあります。

実際、私が受けた回は難しくて不覚にも自己採点で65点だったのですが調整が入って合格でした笑

合格率は例年40%前後となっております。

私の体感で難易度を測ると、少し高めです。

法律系の資格ではあるあるですが、用語の定義を細かく覚えないといけない問題が多いです。

関連資格で比較するなら、個人情報保護士やビジネス実務法務3級よりは難しいです。

私は個人情報保護士は80点以上を取れたのですが、このマイナンバー実務検定は65点しか取れなかったので、こちらの方が難しいと思いました。

難しくなっている原因は色々とあるんですけど

まず試験範囲が狭いので簡単かと思いきや、代わりに結構ふかく掘り下げてくる出題が多いのが厄介です。

またマイナンバー法は毎年のように法改正等で利用できる区域が変化したりするので

そういった内容を突いてくる新問の比率が高いので対策が難しいという事情があります。

勉強法 全体像

勉強法の全体像はスライドの通りです。

あくまで目安ですが

・アウトプットに30時間

・本試験前の総仕上げに10時間

この流れで、だいたい60時間は勉強が必要です。

1ヵ月以上は学習期間が必要だと想定しておくのが無難ですね。

特に、マイナンバー法にまつわる用語の定義を細かく理解できるかが合格のカギです。

勉強法 Step1

はじめにインプット作業から始めていきます。

使用したのは、こちらの試験団体が出版している公式テキストになります。

公式テキストですので、試験の内容はココから出題されるため網羅性が高いです。

またこの手の公式テキストってお堅い表現で文字だらけであることが多いのですが

このテキストは図やイラストが多めで、普通に読み易かったです。

ということで、こちらの本を2周ほどザっと読み進めていき、試験範囲を広く浅く把握していきます。

ここでいきなり暗記作業等はしなくてよくて、要点は問題演習で確認していけばOKです。

多分いきなり暗記しようとしても、条文が大量に載ってて何から着手すれば良いか分からなくなるし挫折の元なんで気にする必要はないですね。

勉強法 Step2

インプットが完了したら、問題演習でアウトプットをしていきましょう!

使用した問題集は公式問題集の2級と3級の本になります。

どうしても2級の問題集だけだと問題の量が足りないと感じたので

量をこなしたいなら3級の問題集も使い込むのが良いと思います。

3級問題集も使用するなら、最初は3級の問題集で慣らしていき、

その後に2級の問題集を使うというやり方をしていくと効率的に学習ができます。

特に、この段階で注意して欲しいのは用語の定義を曖昧にしたまま問題集を進めることはせず

疑問が生じたら、その都度テキストで調べなおすというのが大事です。

似たような用語を混ぜて引っ掛けてくる問題が結構あるんで、これができるかどうかで点数に幅が開くと思います。

以上を踏まえて、問題集を2周以上解いていきます。

勉強法 Step3

最後に本試験前の総仕上げをしていきましょう!

テキスト・問題集を駆使して、苦手箇所を徹底的に洗い出ししていきます。

特に気を付けるべきは、アウトプット段階でも触れてましたが、用語定義の徹底理解ですね。

過去問回しも大事ですが、この用語定義を丁寧にテキストで見直しをするのも大事です。

特にマイナンバー法を利用できる業務は何かといった境界線、線引きと

個人情報保護法との差分は要チェックです。

マイナンバー法を利用できる内容かどうかを聞いてきたり、わざとマイナンバー法と個人情報保護法の内容をすり替えて引っ掛けるといった問題がよく出てきます。

つまり、用語定義を突き詰めているかどうかで、この手の問題に引っかかるかが分かれますので

油断せず、試験直前まで用語定義の見直しは徹底していきましょう。

まとめ

マイナンバー実務検定のまとめです。おさらいとしてご覧ください。

感想

試験の感想です。

とにかく法的文書に読み慣れる必要性が高い試験だと思いました。

高い読解速度と集中力が要求されます。

文言や定義を細かく理解しないと解けない問題も多いです。

マイナンバー法の土台となる個人情報保護法を抑えた方がいいので

個人情報保護士を先に受験した方が良いと思いました。

マイナンバー法は法改正等による新問が避けられない性質があって

変化球が個人情報保護士よりも強めに出てくるのが難しくなってる原因です。

このマイナンバー実務検定は法律系の資格ですが、思いのほかIT資格とも親和性が高いです。

私はこのマイナンバー実務検定で学んだことが、情報処理試験である応用情報や基本情報技術者、更には情報処理安全確保支援士と他の資格試験でも得点に繋がる内容が多かったです。

主にセキュリティ面で、保護すべき情報の教養問題として出題されるんですよね。

つまりIT資格とも試験範囲が重複していて相乗効果が高いということですね。

以上、マイナンバー実務検定の勉強法でした!

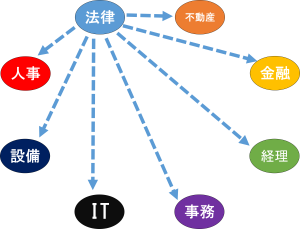

また上図を目安に、他カテゴリの資格へと進出を検討するのも良いでしょう!