どうも脱線おじさんです。

私は宅建、簿記、FPに全て1発合格しております。

その経験を踏まえ、どれから受験すべきか、横断的に分析して解説をしていきたいと思います。

動画版

動画で流し見したい方はこちらをどうぞ~

目次

本記事の目次です。

自己紹介

私の自己紹介はスライドの通り。

詳細は下記の記事にてまとめてあります。

各試験の概要

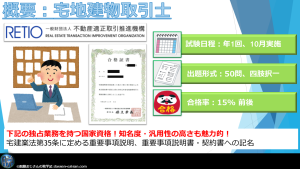

概要 1/3 宅地建物取引士

試験の概要です。まずは宅建から。

これは私の動画・記事を閲覧してる皆様には、言うまでもないと思いますが

宅建は宅建業法で定められている重要事項の説明、それに伴う書類への記名などの独占業務を持つ国家資格となっております。

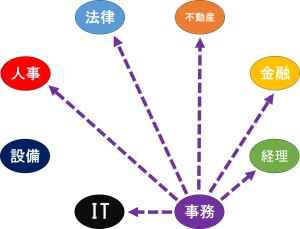

不動産屋としての活動以外にも、企業内の不動産管理部門等でもニーズが高く、当然ながら昇給昇格の基準として設けられている事も多いので、非常に汎用性の高い資格ですね。

そこそこ大手の企業だと社内に不動産管理部門があるので、大企業なら、どこの業界でも評価されやすい気がします。

試験日程は10月実施の年1回となっております。

出題形式は50問、四肢択一方式です。

合格率は15%前後となってます。厄介なのが相対評価で、例年成績上位15%だけ合格できるように合格点が調整されることですね。

コロナ禍以降、リスキリングブームの到来もあって、ここ最近は合格点のインフレが激しくて難易度が上がってしまった資格ではないかと個人的には感じております。

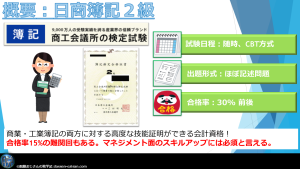

概要 2/3 日商簿記2級

続きまして、日商簿記2級の試験概要です。

これもまあ、資格といえば定番ですから私が説明するまでもないのかなと思います。

日商簿記2級は商業・工業簿記どちらに対しても高度な技能証明ができる会計資格ですね。

3級と違って、工業簿記まで入ってくるので試験範囲はなかなか広範囲な印象です。

この資格を指標に、直接費や間接費などのコスト管理ができるかどうかのマネジメント面の評価をしている企業は非常に多いため、業界問わず取り合えず取得しておきたい資格かなぁと思います。

試験日程はCBT方式で随時受験ができるようになってます。

出題形式はほぼ記述式ですね。いかに正確に素早く計算できるかが大事な試験です。

合格率は30%前後となってます。ただ難関の回を引くと合格率15%の時も平気であるので、運要素が非常に高い資格で、確実に1発合格するには結構な努力が必要な気がします。

ちょっと私怨入りますけど、私は合格率15%の回を引いて不合格になりかけたんで、いまだに根に持ってますよ^q^

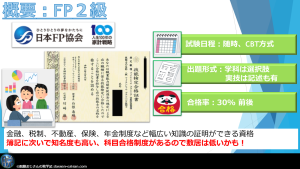

概要 3/3 FP2級

ファイナンシャルプランナー2級の試験概要です。

簿記に次いで知名度の高い資格かなと思いますね。

ファイナンシャルプランナーは金融・税制・不動産・保険・年金制度などなど、幅広い知識の証明ができる資格となっております。

宅建や簿記と違って、学科と実技で試験が独立していて、科目合格制度があるのでハードルが低くて挑戦しやすい資格かなぁと思います。

試験日程はCBT方式で随時受験ができるようになってます。

出題形式はだいたい選択肢式ですが、実技試験は計算問題を筆頭に一部だけ記述問題があります。

学科試験の難易度はぶっちゃけ2級と3級では五十歩百歩なんで、鬼門は実技でしょうね。

合格率は30%前後となってます。簿記と違って回ごとの難易度のブレは少ない気がします。

範囲は広いものの、問われるレベルは浅い試験かなと思います。

まあ実技だけ突っ込んだ出題がありますけど、本気で落としにくるような意地悪さ、殺気は感じない試験です。

勉強量

先ほどまでお話してきた試験の概要を踏まえ、横断的に分析をしていきます。

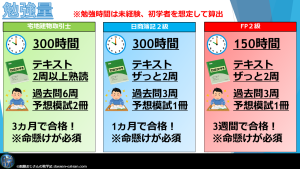

まず、私が各試験に合格するために費やした勉強量についてスライドにまとめてみました。

勉強時間は未経験かつ初学者だと、最低でもこれくらいは必須かなという概算でまとめてます。

左から順番に補足していきます。

宅建はテキストを2周以上熟読が必須です。他と違って熟読と表記してる、この違いには着目して頂きたいところです。過去問回してるだけで受かるような簡単な試験ではないですね。

過去問10年分以上を6周、予想模試も2冊以上やり込んでいくと確実かなという感じです。

私はこのボリュームで、ザっと3ヵ月で合格できました。ただし命懸けでやるくらいの濃い勉強をしていないと3ヵ月では合格できない気がします。

続いて、日商簿記2級はテキストはザっと読み進めて勘定科目のパターンを掴みました。

2周目以降のテキスト読み込みは、可能な限りスキマ時間などの計算問題を解きようがない時間に着手しましたね。

で、簿記に関しては計算の速度と正確さが重要なので、頭ではわかっている過去問も粘り強くしつこく何回も解いていきました。

なのでパターンを変に広げる必要は無いので予想模試は1冊だけ用意してやり込みました。

このやり方で簿記2級は1ヶ月で私は合格してます。ただし命懸けでやらないと1ヶ月で合格は厳しい気がしました。

ちなみに私はゴールデンウイークに毎日15時間くらい簿記2級を勉強したんで1ヶ月で300時間勉強できたというカラクリがあります。カラクリじゃなくて脳筋パワープレイな気もしますが笑

最後にFP2級ですが、テキストについては簿記と同様にザっと流し込み、スキマ時間はテキストの復習と学科試験に特化して対策をしていきました。

要注意なのは実技試験なので、これは自宅の机などでまとまった時間でじっくり勉強できる時に集中対策をしていきました。

この要領で時間配分をして命懸けでやったら3週間で合格できました。

繰り返しになりますが、命を懸けないと3週間で合格は厳しい気がしましたね。。

ということで、この量をどれくらいの期間で消化していき、なおかつ勉強が継続できるかどうか、受験検討の際の判断指標にしていただいても良いかもしれません。

使用教材

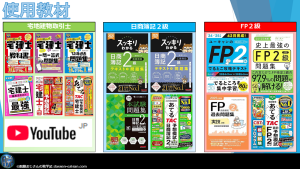

宅建、簿記、FPで私が実際に使用した教材はこちらになります。

いずれにしても、最低でもこのスライドに載ってる教材全ては理解できるレベルじゃないと1発合格は難しいんじゃないかなぁというのが正直な感想です。

左から順番に簡単に補足していきます。

宅建はテキストから入り、1問1答問題集で基礎を叩き込み、そのあとに過去問10年分のやり込み

並行して、更に細かく解説のあるテキストで知識の見直しをしていって、最後の総仕上げで予想模試をやり込んでいきました。

またYoutubeで統計問題5問の対策法を予備校講師の方が無料でアップロードしてくれているので、それも漏らさず視聴して徹底対策をしていった次第ですね。

いやもうね。これくらいやらないと宅建は受からない厳しい時代ですよ^q^

簿記とFPに関しては対策の要領は同じです。繰り返しになりますが

スキマ時間はテキストで勘定科目や用語の理解をするようにしていって、

メインディッシュとなる計算問題や長文事例問題は机で勉強できるようなまとまった時間に集中的に対策をしていった感じですね。なので過去問演習はスキマ時間以外がメインでしたね。

特筆すべきはFPに関しては実技の問題集は別途追加で用意して重点的に対策していってるところでしょうか。

主の成績と偏見

主の成績と偏見:宅建

私の実際の成績と、その後の振り返りというか偏見を述べていきます。

宅建に関しては48/50問で合格できました。

勉強期間は3ヵ月だったんですけど、まあ毎日命懸けでやるのが前提です。

自分で自分に高いプレッシャーかけるのが厳しいなら、やっぱり半年くらいは勉強期間を設けた方が現実的な難易度ではないかと思いました。

で、間違いなくいえるのが民法は一部わりきって捨て問にしてよい変な問題はあるかなと思います。私は得点できましたが、法学部で勉強していた勘で解けただけなんで偶々な気がします。

また宅建に関しては、簿記やFPと明らかに違うのは過去問回しで、量で勝負して暗記だけでは合格が難しいです。

常にテキストで丁寧に見直しをしながら、じっくりと問題演習をするのが肝要です。

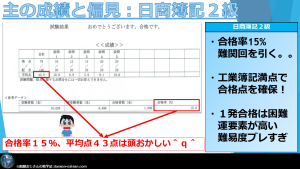

主の成績と偏見:日商簿記2級

続いて、日商簿記2級の成績と感想です。

えー、先に自分、感想をいっていいですか?

あのさ。。日商簿記2級。運ゲー過ぎませんかね。。

見ての通り、合格率15%のトンデモ回を引いてしまったんですよね。

合格点が70点にも関わらず、平均点43点ってゲームバランス崩壊してますよね笑

試験中は、商業簿記の3問目が連結決算だったかな。

まともに解いたらこれだけで50分以上時間を持ってかれるヤバイ問題だったんで、工業簿記満点狙いに舵を切って、どうにか78点まで取れて逃げ切ったんですよね。

今の簿記はCBTでいつでも挑戦できるようになったので、出題ガチャを外したら、また気軽に再挑戦すれば済みますけど、当時は年3回くらいしか試験がない時代だったんで病みました笑

本当に運ゲーなんで、1発合格をしようとすると宅建よりしんどい気がしました。

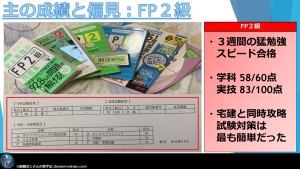

主の成績と偏見:FP2級

FP2級の成績と偏見です。

FP2級に関しては、宅建合格直後に挑戦したのもあってサクサクと順調に合格できました。

学科は58/60点、実技は83/100点でしたね。ちょっと3週間の短期間学習で挑んだという乱暴さもあってか、実技の点数が9割未満だったのは口惜しいところです。

やっぱり宅建や簿記よりも理不尽な感じの出題は少なくて、1番易しかった印象です。

ただまあ、私は簿記、宅建、FPという順番に合格していったので、強くてニューゲーム状態で挑戦できたという背景もあるので、そこはちょっとバイアスがあるかもしれませんね。

学科はゆっくりと解いても時間はあまりましたが、実技はモタモタしてると時間切れになる感じがしました。見直し時間が足りなくてケアレスミスをしたので実技は83点しか取れなかった気がします。

そうはいっても簿記2級より切羽詰まった感じはしなかったので易しい気がします。

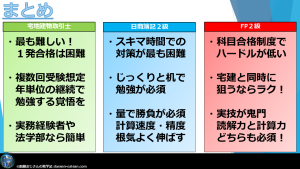

まとめ どれから受験?

今までの話を踏まえ、宅建・簿記・FPはどれから受験すべきか、どういった点に注意をすべきか

要点をまとめて締めくくりたいと思います。

まず宅建からですけど、まあこの中では最も取得が難しい気がします。

年に1回しか受験できない上に、合格率も15%程度で成績上位陣でないと合格させてくれないという基準も意地悪で厳しいです。

宅建に関しては1発合格する人の方が少数派な気もしますので、複数回受験、年単位で継続して勉強できるくらいの気持ちを持っていないと危うい気がします。

私は法学部出身だったのもあってすんなりと合格できた感じがしますので、当然ながら実務経験者や法学部卒業者なら比較的簡単に取得可能ではありますかね。

続いて、日商簿記2級ですが、これは社会人の勉強時間としてメインとなりがちな通勤電車などのスキマ時間での学習が困難なのがネックな気がします。

じっくりと机で電卓をたたきながら勉強できる環境と、まとまった時間を用意しないと厳しいです。

また、頭では理屈が分かっていても、肝心の計算速度や精度が高くないと合格できません。

机上の空論に留めずに、とにかく手を動かして繰り返し根気よく学習する地道な努力が必須です。

最後にFP2級ですが、これは3つの資格の中で最もハードルが低くて挑戦しやすいと思います。

理由としては科目合格制度があるので段階的に挑戦をすることもできるからですね。

また、試験範囲が宅建とFPは非常に重複しております。この2つは同時攻略を私はオススメしてますね。

実際に私は宅建合格後に3週間でFP2級には合格できたので相性抜群です!

ただ注意すべきなのは、FP2級の実技問題はそれなりの情報量を読み込んで計算問題を解く必要があるため、読解力と計算力どちらも求められることですね。

計算スピードは簿記ほどシビアに求められませんが、求められる読解力については簿記よりもハードルが高い気がします。

以上、宅建・簿記・FPの徹底分析でした。

これらの特徴を考慮した上で、自身の状況やキャリアを鑑みて挑戦してみてください!

以上になります。読了ありがとうございました。

読者の皆様の合格をお祈り申し上げます!!