どうも脱線おじさんです。

宅建の「権利関係」科目の「民法」の学習ポイントについて取り挙げたいと思います。

私は独学2ヶ月で宅建に合格しました。

その経験を元に、少しでも皆様の合格への手助けができればと考えた次第でございます。

それでは詳細に触れて参りましょう。

宅建の試験科目

「権利関係」科目が宅建の勉強の中で一番難しいと思います。

試験範囲も広く、掴みどころがないのが特徴です。

他の科目と比較しても、「勉強して過去問が理解できた」「応用力がついた」といった学習効果を感じるのに時間がかかると思います。

それゆえにモチベーションの維持が難しい科目だと思います。

しかし見方を変えれば、他の受験者との実力差がでやすい科目であると言えます。

この科目で頑張れるかで合否の明暗が分かれます。逃げずに頑張って頂ければと思います。

権利関係の出題内容

「民法」と「借地借家法」に関しては複合問題が1~2問くらい出題されます。

「民法」単体の出題は10問程度です。

「借地借家法」単体の出題は1~2問程度です。民法との複合問題としての出題が多いので、単体ではあまり出題されないと思います。

それでは学習内容に触れて参ります。

民法

「権利関係」科目が宅建の勉強の中で一番難しい最大の要因はこの「民法」ですね。

初学者が一番取っつきにくい科目です。

余談ですが、法学部を卒業してる人だと一番楽な科目だと思います。(私は法学部を卒業してるので余計にそう感じました)

学習のポイント

・法律用語を正確に覚える

・「善意 or 悪意」「有過失 or 無過失」による違いに注意する

・「無効」「取り消し」の違いに注意する

・法的効力の発生時期を正確に覚える

・「原則」「例外」の整理をする

・判例は頻出のものだけ抑える

抑えておきたい学習のポイントは上記になります。

順を追ってご説明致します。

図やイラストで理解する

結論から申し上げますと、文章で法律を覚えるのは効率が悪いということです。

例えば「第三者の詐欺によってなされた意思表示は、相手方が善意の場合、取り消すことができない」という詐欺に関する例外があります。

初学者だと多分いってる意味がわからないし、覚えにくいと思います。

だから文章を図・イラスト化して、セットで学習して理解しましょう。

こんな感じです!

どの参考書もだいたい図やイラストで表現してるのでそれを元に理解をしましょう。

もちろん、細かい文章を覚えるのも大事です。

でもいきなり文章で本気で覚えようとすると挫折します。

だから「図やイラストで理解」→「細かい文章で理解」する2ステップを推奨します。

上記は私の宅建試験の問題用紙の落書きです。

このように本試験でも「問題文を図・イラスト化」すると効率が良く、速く解答ができます。

実際に私はこの落書きを試験中に問題用紙のいたるところでしてます。

この落書き戦法で私は「40分で50問を解き終わり残りの時間は見直すだけ」で48/50問(96%)の正答で宅建試験に1発合格しました。

参考書の図やイラストを見て理解するだけでなく、「自分で文章、事例をイラスト化してみる」作業をしてみて下さい!

法律用語を正確に覚える

| 法律用語 | 定義 |

| 未成年者 | 20歳未満の者 ※婚姻した者は成年とみなす |

| 成年被後見人 | 精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者 |

| 被保佐人 | 精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分である者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者 |

| 被補助人 | 精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分である者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者 |

上記の例で言えば、まず「未成年者」は問題ないと思います。

しかし「未成年者」以外の用語の定義が似てるので、雑な暗記をすると間違えます。

この例では赤字の違いをキーワードにして正確に暗記をしないといけないことが分かります。

用語の定義を正確に理解していないと、事例問題でどういった法律が適用されるのかが分からなくなります。

この例で言うなら、事例問題の登場人物が「成年被後見人」や「被保佐人」のどれに該当するのかが分からなくなって適用する法律が分からなくなるといった感じです。

「善意 or 悪意」「有過失 or 無過失」による違いに注意する

「時効」を例に表を作成してみました。

このように「善意 or 悪意」「有過失 or 無過失」による違いを理解していないと、適用される要件等を間違えてしまいます。

「善意 or 悪意」だけで判断できる出題もありますが、油断せずに「有過失 or 無過失」の場合はどうなるのかというところまで細かく理解して頂ければと思います。

「無効」「取り消し」の違いに注意する

| 無効 | 最初から法律行為の効果が発生していない |

| 取り消し | 法律行為の効果自体は発生。取消の意思表示がなされると、法律行為の効果が初めに遡って消滅 |

このように似ているようで意味は違いますね。

この「無効」「取り消し」をごちゃ混ぜにしたひっかけ問題は頻出なので注意しましょう。

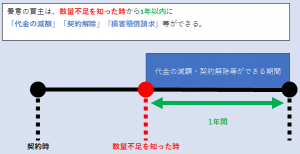

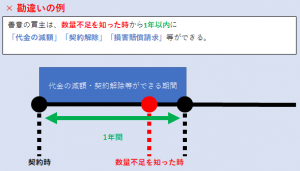

法的効力の発生時期を正確に覚える

上記の例で言うと、「数量不足を知った時」という「起算点」、「1年以内」という「期間」を正確に覚えないといけません。

正確に覚えないと、例えば「契約時」から「1年以内」という勘違いをする可能性があります。

このように法的効力の発生時期を正確に覚えないと、事例問題を解いたりする時に判断を誤ってしまいます。

しっかりと「起算点」「期間」などは正確に学習しましょう!

「原則」「例外」の整理をする

「心裡留保(冗談やウソの法的効果)」を表にまとめてみました。

このように原則と例外のどちらも抑えないと、事例問題が解けないのでしっかり整理をしましょう。

「例外が何個もあってウンザリだ!」と思う事があると思います。

そういった時は「なんでこの例外があるのか」を自分でこじつけたり、解釈してみると良いです。

上記の例で言うなら「冗談だと知ってたり(悪意)、少し考えれば冗談だと分かる(善意有過失)ようなものを法律で保護しなくてもよくね?」といった感じで砕けた解釈を自分でしてみたりすることができます。

判例は頻出のものだけ抑える

判例とは過去にあった裁判のことです。それを元にした出題もあります。

しかし、判例を全て勉強することは不可能です。手を出し過ぎると泥沼化します。

これが司法試験などのハイレベルな法律資格を受験される方なら話は別ですが、宅建クラスでそこまでする必要はないです。

そこまで学習しても得点に繋がらないです。ここで頑張るのは効率が悪いです。

よって判例は頻出のものだけ抑えることにしましょう。

具体的に言うと「過去問や予想問題集・予想模試」で出題されたものだけ抑えるだけで充分です。

たまーに理不尽な判例問題が出題されますが、その対策をする暇があるなら「宅建業法」を筆頭に他の科目の得点力を上げる勉強に時間を当てた方がいいです。

終わりに

宅建の民法の学習ポイントについてまとめさせて頂きました。

再三申し上げますが、宅建試験での合否の明暗が分かれる一番の要因だと思います。

少しでも当記事によって、皆様の宅建合格に貢献できているようでしたら幸いでございます。

また、上図を目安に宅建以外にも他カテゴリの資格へと進出を検討するのも良いでしょう!

以上になります。読了ありがとうございました。

読者の皆様の合格をお祈り申し上げます!!